7月3日,夏日的陽光灑在湘鄉(xiāng)市二都柳樹鋪的土地上,湖南第一師范學(xué)院“紅途尋跡·東山筑夢”實(shí)踐團(tuán)的成員們,懷揣著崇敬與好奇,走進(jìn)陳賡大將故居。青瓦白墻在微風(fēng)中靜靜佇立,仿佛在無聲訴說著往昔的崢嶸歲月,等待著這群年輕學(xué)子來觸摸百年前那顆跳動(dòng)的赤子之心。

(王敏之?dāng)z)

踏入故居,門楣上“源紹吉安,德循羊祜”的對聯(lián)古樸而莊重,率先映入眾人眼簾,瞬間將時(shí)光拉回到久遠(yuǎn)的年代。這座始建于清末的湘中民居,承載著厚重的歷史記憶。堂屋內(nèi),陳賡祖父陳翼瓊解甲歸田后與鄉(xiāng)紳議事的太師椅,雖已泛黃,卻依舊穩(wěn)穩(wěn)擺放著,像是一位沉默的老者,見證著家族的變遷與時(shí)代的流轉(zhuǎn)。

湘鄉(xiāng)市宣傳部武文渡主任,作為紅色故事的講述者,指著泛黃的族譜,向?qū)嵺`團(tuán)成員們娓娓道來:“陳老將軍曾立家訓(xùn)‘不得從軍,不得為官’,可命運(yùn)奇妙,偏偏培養(yǎng)出開國大將 。1927年,毛澤東同志在此拜訪時(shí),握著陳賡父親陳道良的手,感慨地說‘您支持兒子革命,是對社會(huì)的大貢獻(xiàn)’。” 話語間,先輩們?yōu)楦锩瞰I(xiàn)的畫面,在成員們腦海中漸漸清晰。

穿過天井,實(shí)踐團(tuán)來到陳賡幼年讀書處。斑駁的窗欞下,那張陳舊的書桌,刻滿歲月痕跡。成員們輕輕撫過桌角刻痕,仿佛能透過這些印記,看見少年陳賡的身影——“這里既有他調(diào)皮被罰的印記,也有他14歲考入東山學(xué)堂時(shí)寫的《少年志》 。” 當(dāng)成員們體驗(yàn)毛筆臨帖,感受筆尖與紙張的觸碰,更深刻領(lǐng)悟到:革命的種子,早在這方硯臺(tái)里悄然萌芽,在年少的抱負(fù)中孕育生長。

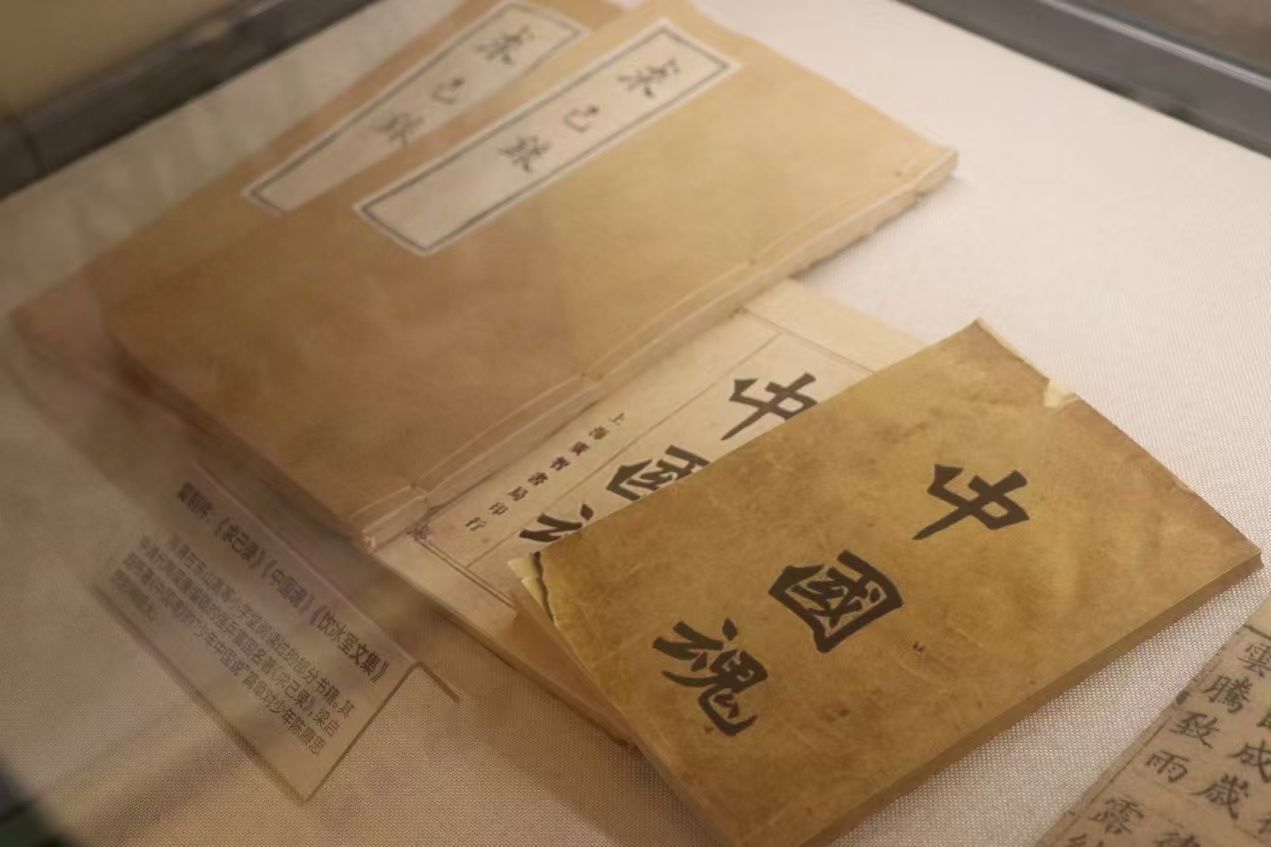

故居陳列的陳賡父母遺物,更是無聲傳遞著信仰的力量。陳道良變賣家產(chǎn)支援農(nóng)運(yùn)的田契、彭學(xué)嫻為傷兵縫補(bǔ)的衣衫,靜靜躺在展柜中,卻似有千鈞重量。當(dāng)聽聞這對夫婦因支持革命兩次入獄,最終在顛沛流離中辭世,不少成員紅了眼眶。武主任指著展柜中的《陳氏家書》,聲音凝重:“他們用生命詮釋了‘家國同構(gòu)’的深意,先輩們的付出,值得我們永遠(yuǎn)銘記 。”

(王敏之?dāng)z)

從“鐵帽子紅軍團(tuán)”巧渡烏江的沙盤,到土地革命時(shí)期的作戰(zhàn)地圖,每一件文物都像是一把鑰匙,為實(shí)踐團(tuán)打開歷史的大門。成員們穿梭其中,如同在歷史長河中溯游,觸摸著革命先輩們戰(zhàn)斗與奮進(jìn)的脈絡(luò)。“這些文物不是冰冷的展品,而是會(huì)呼吸的歷史。” 隊(duì)長在參觀筆記中寫下這樣的感悟,寥寥數(shù)語,道盡文物背后承載的熱血與精神。

“青石門楣載忠魂,紅色血脈潤新苗”,這是實(shí)踐團(tuán)成員們探訪后的共同心聲,更將成為他們未來行動(dòng)的指南。陳賡將軍等革命先輩的事跡與精神,如同明燈,照亮他們前行的道路。成員們紛紛表示,將以陳賡將軍為榜樣,不忘初心、牢記使命,把青春力量融入實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢的征程中。

(王敏之?dāng)z)

此次探訪陳賡故居,于實(shí)踐團(tuán)而言,不僅是一次對歷史的深情回望,更是一場精神的洗禮。先輩們的忠魂與紅色血脈,已融入他們的青春熱忱,激勵(lì)著這群新時(shí)代的“新苗”,在逐夢路上奮勇前行,用行動(dòng)續(xù)寫屬于當(dāng)代青年的紅色故事,讓革命精神在新時(shí)代綻放更耀眼的光芒。